Por

Siempre quedo sorprendido por cuántas personas me dicen que no tienen ningún pasatiempo. Podría parecer algo insignificante, pero (aunque suene grandilocuente) para mí es una señal de una civilización en decadencia. Después de todo, la idea del ocio es un logro ganado a pulso, pues presupone que hemos rebasado las exigencias básicas de la supervivencia. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, el país más rico en la historia, parece que nos hemos olvidado de la importancia de hacer las cosas por el simple hecho de que disfrutamos hacerlas.

Sí, lo sé: es que todos estamos tan ocupados. Entre el trabajo y la familia y las obligaciones sociales, ¿cómo esperan que tengamos tiempo?

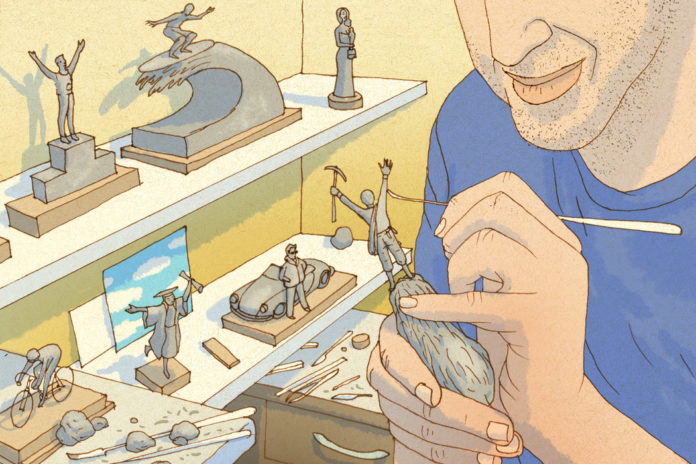

Pero he aquí una razón más profunda que se me ha ocurrido de por qué la gente no tiene pasatiempos: nos da miedo no hacerlos bien. Más bien: nos intimida la expectativa —que ya es un sello distintivo de nuestra época, tan intensamente pública y enfocada en el desempeño— de que debemos ser talentosos hasta en las actividades que realizamos en nuestro tiempo libre. Nuestros “pasatiempos” (lo considero un término anacrónico para lo que hacemos) se han vuelto demasiado serios, demasiado rigurosos; ahora se tratan de una oportunidad para sentir ansiedad sobre si en realidad eres la persona que dices ser.

Si te gusta correr, ya no es suficiente con que des un par de vueltas a la manzana: ahora hay que entrenar para los maratones. Si te gusta pintar, ya no lo haces nada más para disfrutar de una agradable tarde solo contigo, con tus acuarelas y con unos lirios de agua, sino que ahora debes buscar que exhiban tus obras en una galería, o al menos intentar hacerte de una cantidad “respetable” de seguidores en las redes sociales. Cuando tu identidad está ligada a tu forma de entretenimiento —eres un yogui, un surfista, un escalador—, más te vale hacerlo bien porque si no es así, ¿quién eres entonces?

Aquí lo que hemos perdido es la afición tranquila a tener un talento modesto, a hacer algo por el simple hecho de que lo disfrutas y no porque lo haces bien. No habría que enfatizar que los pasatiempos deben ser una actividad distinta al trabajo remunerado. No obstante, valores ajenos como “la búsqueda de la excelencia” se han insertado y han corrompido lo que solía ser el terreno del ocio, así que ya no hay lugar para el verdadero aficionado.

La población —al menos la de Estados Unidos— parece estar dividida entre los aficionados semiprofesionales (algunos tan dedicados como los atletas olímpicos) y aquellos que se retraen en el ocio pasivo en las pantallas, la marca distintiva de nuestros tiempos tecnológicos.

No niego que se puede obtener mucho sentido al practicar una actividad a nivel profesional y no miro con desdén a quien decida dedicar su vida entera a una pasión o talento innato. Hay experiencias muy profundas que traen consigo el dominio de un arte. Pero también hay una alegría pura y verdadera, un grato deleite, casi infantil, que surge al aprender y simplemente esmerarnos en lo que practicamos. En retrospectiva, se darán cuenta de que los mejores años de sus clases de buceo o de carpintería, por dar algunos ejemplos, fueron cuando apenas se iniciaban, cuando sentían exaltación tan solo por hacerlo.

Aunque pocas veces nos percatamos de ello, los requerimientos de la excelencia están en guerra con lo que llamamos libertad.

Permitirte hacer únicamente aquello en lo que sobresales es atraparte en una jaula cuyos barrotes no están hechos de acero, sino de tus propios prejuicios. Sobre todo en el caso de las actividades físicas, pero también en muchas otras cosas, la mayoría de nosotros seremos verdaderamente excelentes solo en aquello que hayamos comenzado a practicar en la adolescencia. ¿Qué pasa si decides aprender a surfear a los 40 años, como yo? ¿Qué pasa si cuando tienes 60 decides aprender italiano? La expectativa de alcanzar la excelencia puede ser abrumadora.

Se supone que la libertad y la igualdad deben facilitar la búsqueda de la felicidad. Sería muy triste si solo protegiéramos los medios e ignoráramos el fin. Una democracia, cuando funciona como es debido, permite que los hombres y las mujeres se conviertan en personas libres; sin embargo, depende de nosotros, como individuos, si usamos esa oportunidad para encontrar un propósito, alegría y satisfacción.

Si sospechas que esto parece una elaborada súplica para que la gente deje de trabajar tanto, lo es.

De cualquier manera, quisiera expresarme en términos mayúsculos: la promesa de nuestra civilización, el objetivo de todos nuestros esfuerzos y avances tecnológicos, es rescatarnos de la lucha por la supervivencia y darnos tiempo para quehaceres más nobles. Sin embargo, exigir la excelencia en todas nuestras actividades puede menoscabar eso; puede ser un peligro para la libertad o puede incluso destruirla. Nos despoja de una de las mayores recompensas de la vida: el sencillo placer de hacer algo solo porque lo disfrutamos profundamente.