Por José Antonio Marina

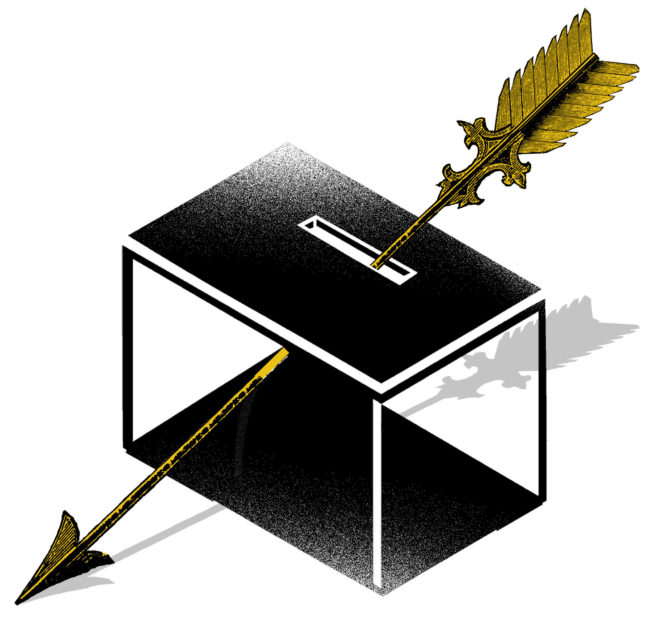

Las creencias políticas son un escándalo para quienes confían en la razón, porque parecen inmunes a los argumentos. Nadie en un Parlamento cambia de opinión tras escuchar las razones de sus adversarios, a pesar de lo que dijo Popper: «Es menester que combatan nuestros argumentos para que no tengan que combatir las personas». Las afiliaciones políticas no se fundan en razones, sino en propensiones emocionales que después intentan racionalizarse. Hace años, Howard Margolis consideró que no eran racionales ni irracionales, sino a-racionales. Se basan en creencias previas, que tal vez sean verdaderas, pero que se aceptan acríticamente. Tres libros recientes presentan las elecciones políticas como dependientes de estructuras no conscientes de la personalidad. Política moral. Cómo piensan progresistas y conservadores, de George Lakoff, El juicio político de los expertos, de Philips Tetlock y La mente de los justos, de Jonathan Haidt. Drew Western corroboró este hecho utilizando imágenes del cerebro obtenidas por resonancia magnética funcional. Lakoff considera que se puede predecir si un ciudadano americano vota demócrata o republicano atendiendo a cómo responde a esta pregunta: «Si tu hijo pequeño se despierta llorando por la noche, ¿te levantas para acunarlo?». Su argumentación muestra que esa afirmación no es tan arbitraria como parece. Cree que lo que caracteriza a los republicanos (conservadores) es la falta de empatía. Haidt piensa que eso es verdad, pero que los demócratas fallan porque la empatía es la única virtud política que practican y se olvidan de la libertad, la lealtad, el respeto o el mérito, valores republicanos.

La desconfianza en la razón se ha dado antes en economía que en política o en religión. Durante muchos años, se ha basado en el modelo del homo rationalis, en la elección racional. En los últimos decenios, esa creencia se ha desplomado. Ya lo había advertido Keynes, al decir que las decisiones económicas las toman los animal spirits, las emociones. La economía conductual, premiada con el Nobel en la persona de Richard Thaler, va en la misma dirección. En palabras de Akerlof, también Premio Nobel, y Shiller, «mientras no seamos capaces de incorporar los espíritus animales al análisis económico, seremos incapaces de discernir las fuentes reales del problema». Algo parecido tenemos que afirmar en política.

La toma de partido político se ha relacionado con lo que se denomina «estilo psicológico de atribución de responsabilidad». Ante los problemas sociales -pobreza, paro, diferencias raciales, SIDA-, los conservadores tienden a reconocer una responsabilidad individual (por ejemplo, la falta de voluntad, de disciplina, de normas morales), mientras que los progresistas tienden a afirmar una responsabilidad social. Es evidente que esa diferencia influye profundamente en el tipo de políticas que proponen. El estilo de atribución, un rasgo de carácter firmemente asentado y persistente, influye pues en las decisiones políticas, sin que el sujeto lo perciba. Otra característica influyente es el juicio optimista o pesimista sobre lo que sucede. Los conservadores piensan que el mundo está mejorando, fundamentalmente gracias a sus políticas. En cambio, de una manera paradójica, como ha señalado Steven Pinker, los progresistas no creen en el progreso, y fundan su llamamiento al cambio en lo que consideran una situación que empeora por momentos.

Parece que hay una fácil solución para estos enfrentamientos: atenerse a los hechos, pero una peculiaridad de las creencias políticas -de todo tipo de fe- es que los datos nunca sirven para cambiarlas. Este desdén hacia los hechos pertenece a la esencia de los prejuicios, que sólo perciben la información que los corrobora. Quien crea que los inmigrantes son delincuentes registrará solo las noticias sobre delitos cometidos por ellos, sin tener en cuenta los perpetrados por los nacionales. Quien considere que la ley de defensa de género es injusta, se fijara sólo en los asesinatos de hombres a manos de mujeres. El prejuicio está blindado, porque además selecciona los canales de comunicación que le dan la razón. La utilización de la historia imposibilita también el entendimiento. En las disputas nacionalistas se acaba elaborando dos historias paralelas, cada una de las cuales intenta legitimar al grupo correspondiente.

Las creencias políticas, al igual que las religiosas, desarrollan sistemas de inmunización contra cualquier evidencia en contra. Una de las tácticas es realizar ajustes continuos para no tener que cambiar. Voy a transcribir un ejemplo, en ese caso de prejuicios antijudíos, para ver ese mecanismo en acción:

Personaje A.- Lo malo de los judíos es que sólo se preocupan de su propio grupo.

Personaje B.- Pero el registro de la campaña de Fondos de Ayuda de la Ciudad muestra que ellos son más generosos que los no judíos.

Personaje A.- Eso demuestra que siempre andan tratando de comprar el aprecio de la gente. No piensan más que en dinero, por eso hay tantos banqueros judíos.

Personaje B.- Pero un reciente estudio muestra que el porcentaje de judíos en la banca es mínimo y mucho menor que el porcentaje de no judíos.

Personaje A.- Por supuesto, nunca se dejan ver. Actúan siempre desde la sombra, con hombres de paja.

Esos errores no derivan de un fallo moral. Forman parte de la estructura básica de la inteligencia humana. Los humanos no somos animales racionales, sino animales emocionales que intentan convertirse en racionales. Es la historia que he contado en Biografía de la humanidad. Por ejemplo, las creencias que mantienen la cohesión del grupo y las mociones patrióticas, son poderosísimas. Han sido seleccionadas y transmitidas durante decenas de miles de años. No buscan la justicia, ni la verdad, sino la supervivencia de la comunidad.

¿Cómo se puede cambiar esta situación? ¿Cómo se puede introducir racionalidad en el debate político? Hace unos años, Hubert Schleichert publicó un interesante libro titulado Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón. Sigue en pie la antigua máxima Contra principia negantem non est disputandum. No se puede discutir con quien pone en cuestión nuestros principios. Lo que se cree sin argumentos, no puede refutarse concluyentemente con argumentos. Su propuesta es usar subversivamente la razón, para remover, minar, socavar las creencias ajenas. El pensamiento subversivo no intenta demostrar ni refutar. Sólo pretende informar, presentar otras posibilidades de pensamiento. Relaja tensiones y fijaciones psíquicas. Sugiere que las cosas quizás sean distintas o que pueden verse de otra manera. La argumentación subversiva no tiene la forma de una crítica externa del tipo «lo que crees es falso», más bien tiene la forma de «te voy mostrar qué es lo que crees realmente». Los argumentos no son contundentes, pero la creencia acabará un día siendo obsoleta. Así han decaído todas las ideologías. A pesar de su eficacia, esta técnica de desgaste me produce cierta desconfianza, porque es eficaz para demoler, pero no para edificar. Puede conducir al escepticismo o a la desconfianza. Por eso me interesa explorar otro camino.

Las creencias políticas pueden compararse a las ilusiones ópticas. Es imposible no ver las dos mesas del dibujo como diferentes. Seguiremos viéndolas, aunque las hayamos medido y comprobado que son iguales.

Todos vemos que el sol se mueve en el cielo, aunque sepamos que es la tierra la que se mueve. El conocimiento nos indica que esas evidencias son falsas, pero no puede eliminarlas. Lo que vemos, lo vemos. Lo que sentimos, lo sentimos. Es una limitación de la inteligencia humana. Lo mismo sucede con las emociones políticas. Puede resultar inevitable emocionarse al escuchar el himno nacional, enfurecerse ante un posible desprecio, considerar lo nuestro mejor que lo ajeno, pero esas emociones deberían mantenerse en su reducto afectivo, sin que lanzasen a la acción. Precisamente el conocimiento de que las leyes de la percepción o de la emoción son implacables nos indica la solución. El sabio Spinoza, perseguido por los intolerantes, señaló que «la libertad es la necesidad conocida», porque al serlo nos permite contrarrestar su imposición. No la anula, por lo que hay que convivir con ella. La limitación de nuestro conocimiento hace que no podamos librarnos de esas coacciones de las que no somos dueños. No podemos pretender eliminar las evidencias emocionales, ni las ilusiones perceptivas, tan solo aislarlas si es necesario. Intentar que tengan la menor influencia posible en nuestras decisiones. Por eso les decía al principio que no somos seres racionales, sino seres empeñados, con resultados inciertos, en una tenaz conquista de la racionalidad.

Fuente: José Antonio Marina (filósofo, ensayista y pedagogo).