Suneth Perera

Cuando era niño, mis mascotas no eran gatos ni perros, eran elefantes.

Al igual que Mowgli, el famoso personaje ficticio de «El libro de la selva» de Rudyard Kipling que fue criado por lobos, los animales jugaron un papel insustituible en mi infancia.

Crecí abrazando elefantes, hablándoles, compartiendo sus frutos e incluso aprendiendo de estos animales gigantes.

Desde los 7 años montaba a estas magníficas criaturas de regreso a casa luego de que tomaran su baño diario al atardecer, al igual que Mowgli montaba a sus compañeros animales Bagheera, la pantera negra, o Baloo, el oso.

Los elefantes eran más que simples animales para mí: nos unía un vínculo especial.

Crecí en Ratnapura, una ciudad en el sur de Sri Lanka, y mi familia era una de las pocas que poseía una manada de elefantes domésticos en el país de 22 millones de habitantes.

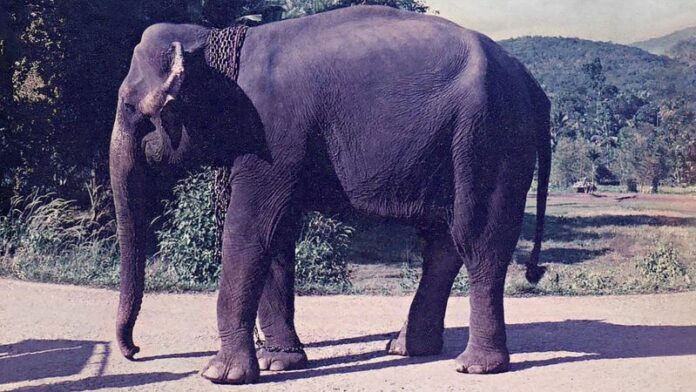

El grupo de cinco elefantes que tenía mi abuelo incluía dos hembras y tres machos, uno de los cuales era Ekadantha, un elefante con colmillos, que era el orgullo de la manada.

Los colmillos son muy valorados y culturalmente significativos en el sur de Asia, ya que no todos los elefantes asiáticos machos tienen colmillos, solo alrededor del 2% de ellos en Sri Lanka, según el Departamento de Vida Silvestre, mientras que los elefantes africanos machos y hembras los tienen.

Pero no me atraía Ekadantha. Siempre viajaba a lomo de Manike, la elefanta más joven e, indiscutiblemente, mi favorita.

El término “Manike” se refiere a una mujer muy respetada o preciada.

Baño de elefantes

Todas las tardes, los elefantes iban a su baño diario al río cerca de mi casa y mi abuelo me llevaba allí para observarlos.

A medida que fui creciendo, iba no solo para observar a los elefantes, sino también para vigilar a sus cuidadores, conocidos como mahouts.

Necesitaba asegurarme de que no los lastimaran con sus herramientas, que eran afiladas y tenían un gancho.

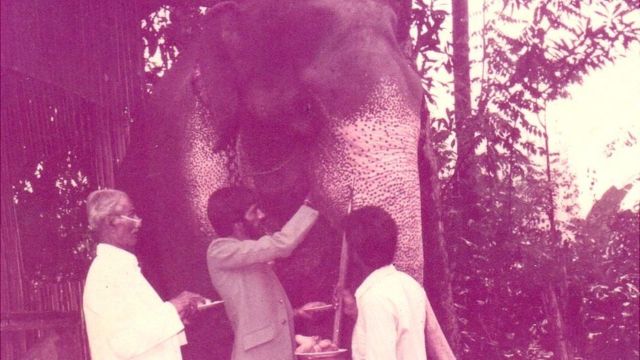

Manike se acostaba y Premarathna, su mahout, la rociaba con agua y frotaba su cuerpo con una cáscara de coco.

Antes de la primera rociada, el cuidador unía sus dos manos en forma de oración para mostrar respeto al animal.

Premarathna era un hombre bajo de mediana edad con bigote y le faltaba un diente frontal, resultado de una patada accidental de Manike.

Premarathna casi nunca usaba su herramienta. Comenzaba suavemente a decir «Daha», la orden para caminar o levantarse de una posición de dormir.

Y Manike lo ignoraba totalmente.

Lentamente, sus órdenes aumentaban en volumen mientras ella ignoraba repetidamente su autoridad.

Él fingía estar enojado y hacía grandes movimientos como si buscara un palo con la intención de golpearla.

«No voy a decir esto otra vez. Por el amor de Dios… ¿este elefante se ha quedado sordo?«, imploraba.

Pero yo sabía con absoluta certeza que Premarathna nunca le haría daño. No delante de mí.

Observar este drama diario sentado en una roca a la orilla del río se convirtió en una parte favorita de mi rutina.

Después de unos 10 o 15 minutos de gritar y chillar, Manike finalmente cedía, se ponía de pie y juguetonamente se echaba agua por todo el cuerpo antes de regresar a casa.

«Manike, dame la mano», yo le pedía cortésmente.

Ella levantaba suavemente su pata delantera, lo que me permitía subir sobre su lomo y llevarla a casa.

A pesar de que su cuerpo estaba mojado, aún así la montaba sabiendo que mi ropa se secaría para cuando llegáramos a casa.

Pero a veces me pinchaban sus pelos de elefante que atravesaban mis los pantalones como agujas.

Las personas que pasaban junto a nosotros durante este viaje a menudo nos miraban con sorpresa: ¿un niño montado en un elefante?

Cuando llegábamos a casa, Manike volvía a levantar la pata delantera, esta vez sin que yo se lo pidiera, para permitirme bajar.

Símbolo de estatus

Los elefantes eran un signo muy visible de posición social para la élite adinerada de Sri Lanka.

Pero además de dar prestigio a sus propietarios, eran usados tanto en trabajos como en procesiones budistas.

Un censo nacional de elefantes domésticos en 1970 registró 378 propietarios con 532 elefantes cautivos.

Hoy solo hay 97 elefantes domésticos que son propiedad de 47 personas en Sri Lanka, según me dijo el secretario de la Asociación de Propietarios de Elefantes en Cautiverio.

Como muchos niños en Sri Lanka, solía esperar con ansias la llegada de abril, mi mes favorito.

Es entonces cuando se celebra el Año Nuevo Hindú Cingalés y las escuelas tienen largas vacaciones.

Si bien muchos niños de mi edad esperaban con ansias ropa nueva y regalos, lo que realmente me entusiasmaba era el regreso de nuestros amados elefantes de los sitios de tala, donde eran usados para mover y levantar pesados troncos de árboles.

Durante estas festividades, los sitios de tala cerraban temporalmente y los elefantes solían caminar de regreso a casa, a veces tardando semanas en volver de áreas remotas.

La llegada de los elefantes era anunciada por el tintineo de las cadenas alrededor de sus tobillos y las campanas que colgaban de sus cuellos.

A medida que se acercaban a casa, su paso solía acelerarse y el tintineo de cadenas y campanas se hacía más fuerte.

Los elefantes que regresaban eran recibidos con plátanos, caña de azúcar, sal marina o tamarindos en la puerta principal.

Ellos ponían la trompa dentro de la casa y nos olfateaban, señalando con el «dedo» en la punta de su trompa, en busca de más golosinas.

Los elefantes asiáticos tienen un «dedo» para sostener objetos pequeños, mientras que los elefantes africanos tienen dos.

Manike siempre se inclinaba hacia mí, agitando suavemente las orejas cuando le daban un regalo, mostrando afecto.

El olor a estiércol y orina de elefante marcaba el inicio de mis vacaciones.

Los elefantes descansaban en el establo del patio trasero durante unas semanas antes de regresar a los sitios de tala.

Se sentían seguros en casa y se acostaban y roncaban durante horas.

Para mí era relajante ese sonido profundo y rítmico, a menudo acompañado por el suave aleteo de sus grandes orejas.

Los elefantes domésticos hacen además un crujido con golpes suaves ocasionales cuando mueven su comida.

Más que nada, yo disfrutaba escuchando estas sinfonías, especialmente en la oscuridad.

En las noches de luna podía incluso distinguir a lo lejos las prominentes jorobas de las cabeza de los elefantes. Sabía que no estaba solo.

La vida en cadenas

Los elefantes domésticos a menudo son obligados a pasar toda su vida encadenados.

En Sri Lanka existe la creencia de que los elefantes fueron humanos en una vida pasada y tienen deudas con sus dueños, que deben pagar trabajando para ellos.

Con el final de la industria maderera a gran escala en Sri Lanka a principios de los 90, las ganancias obtenidas con elefantes domésticos colapsaron, pero no antes de que tres de nuestros elefantes pudieran pagar su «deuda».

Aunque apenas tenía cinco años, todavía recuerdo el día en que murió Ekadantha, el elefante con colmillos.

El elefante enfermo fue tratado durante varios meses, pero no pudo ser salvado.

Fue enterrado en nuestro patio trasero.

Paseos por dinero

El trabajo duro en los sitios de tala pronto fue reemplazado por un nuevo empleo: los safaris en elefante que transportaban turistas extranjeros estaban en auge a fines de los años 90.

Yo cursaba el octavo grado cuando enviaron a Manike a Habarana, una ciudad turística en el norte de Sri Lanka, a unos 200 km de mi casa.

Manike jamás se había subido a un camión en su vida.

Como de costumbre, Premaratna le gritó que subiera al camión.

Pero esta vez ella no fingía no escucharlo, estaba realmente muy asustada y orinaba y defecaba repetidamente, mostrando estrés.

Al principio colocó las patas delanteras sobre el camión, pero se negó rotundamente a subir y mantuvo las patas traseras en el suelo.

Después de luchar durante muchas horas, finalmente subió al camión y para entonces ya se había reunido una gran multitud al borde de la carretera para observar el espectáculo.

Mientras se marchaba en el camión, la observé desde la distancia hasta que la perdí por completo de vista.

Estaba angustiado, la estaban llevando muy lejos.

«Hasta pronto, Manike», susurré, solo para mí.

Los últimos años

Visitábamos a Manike una o dos veces al año y cada mes de abril ella regresaba a casa durante unas semanas. Ya se había acostumbrado a viajar en camión.

Ya tenía cerca de 60 años, pero normalmente no existe jubilación para los elefantes.

Por lo general continúan trabajando y participando en actividades culturales hasta sus últimos días.

Mi padre finalmente decidió traer a Manike de regreso a casa y, aunque su mantenimiento era costoso, no la envío nuevamente a trabajar.

Hacia fines de 2006 Manike fue llevada a una plantación de cocos a unos 30 km de nuestra casa, donde había abundante alimento para ella.

Ni ella ni yo sabíamos que ese sería su último viaje.

Unos días después, Manike se enfermó e inmediatamente fuimos a verla mientras se hacían los arreglos para su tratamiento.

Estaba caída en la plantación.

Manike no tenía fuerzas para levantarse, pero nos olfateó, señalando con el «dedo» en nuestra dirección, como solía hacer cuando buscaba un premio.

Toqué su frente, tratando de consolarla.

Regresamos a casa después del anochecer, con la esperanza de que se recuperaría pronto.

A la mañana siguiente recibimos la llamada telefónica con la triste noticia: la deuda de Manike había sido pagada.

Asistí a solas a su funeral y le presenté mis respetos finales: se invitó a monjes budistas a realizar los últimos ritos mientras Manike yacía sola en medio de los cocoteros, con el rostro cubierto por un paño blanco.

Fin de una era

Manike había sido mi compañera de toda la vida.

Aunque mis padres trabajaron duro para criarme y pagar mi educación, ella fue la que sudó para que eso fuera posible.

Puede que no tenga sangre de elefante, pero siento que, en cierto sentido, fui criado por uno.

Nunca volveré a encontrarme con Manike en esta tierra, pero mientras viajo a la oficina de la BBC a lo largo de una bulliciosa calle de Londres, los recuerdos de mi infancia rural a menudo me inundan.

El rostro de Manike se abre paso irresistiblemente desde mi subconsciente para llenar mi mente, y mi corazón se satura de una culpa y una tristeza indescriptibles.

Si la amaba tan profundamente, ¿por qué la mantuve encadenada?

Me entristece que, a pesar de haber pasado 20 años con Manike, nunca me tomé una foto con ella.

Nunca pensé que la perdería.

Si tan solo pudiera volver a verla, no solo tomaría una foto, le quitaría sus cadenas y le permitiría vivir libremente.

Una última vez, la miraría a los ojos y le diría gracias.

Y si hay una vida después de la muerte, comenzaría a pagar la gran deuda que tengo con ella.

Adiós, Manike.

Fuente: bbc.com/mundo